>明治の頃の氷の歌を見てみると、そのほとんどは氷嚢や氷枕といった医療用の氷である。中でも病院で詠われることが最も多い。

|

>頭にのせし氷ぶくろの冷を吸う悪血の音のかすかなるかな |

|

金子薫園『覚めたる歌』(明治43年刊) |

|

>氷嚢の下より |

|

石川啄木『悲しき玩具』(明治45年刊) |

>当時は解熱剤というものも十分にはなかったのだろう。氷が唯一病の熱を奪う手段でもあった。同時にその冷たさが熱を持つ患者の意識を過敏にもする。「冷を吸う悪血の音」を何よりも感じさせるのはその冷たさだろうし、「氷嚢の下より/まなこ光らせて」と意識させるのも同様であろう。歌においても「熱」という言葉は使われていない。熱というものが冷(氷)によって、対照的に描き出されているのである。

>もちろん、冬であれば、熱を雪や氷で冷やすことは昔から可能なのだけど、このような温度――氷の温度と自分の体温――に対する意識が、歌の中で近代的な自我をより顕著にしているように私には思えて、以前から少し気になっている。

>近代には結核などで、歌人の中にも病に伏す人がとても多かった、ということもあるだろうし、病というもの自体が自我を意識させるものであるのも確かだけれど、それにしても病における氷の歌は実に多いのである。

>氷で冷やされたからといって、どれだけの効果があったのか。敏感になる患者の神経を思えばいたたまれない。

>明治の初期には氷は日本で大量生産されるようになった。といっても、現代のように製氷機で生産されるのではない。冬の間に池に張った氷を採氷して氷室に保管する。江戸末期の頃にはボストン氷が主流で、こうした方法で採取された氷が遠くボストンから横浜に在住する一部の西洋人に主に医療用として運ばれていた。それを日本国内で生産し、一般庶民の手に届けたのが中川嘉兵衛であった。

>嘉兵衛は最初、横浜の西洋人のもとでコックとして働いていた。そこでの影響で熱心なキリスト教徒ともなっていた彼は、ヘボン博士から医療や衛生における氷の重要性を説かれ「この後、単に仕事上の必要性からだけでなく、社会的な使命感をもって製氷事業に取り組んでいったのである」。(『冷たいおいしさの誕生』村瀬敬子著)

>その後、嘉兵衛は富士山のふもとや、諏訪湖や榛名湖、青森の理川などで採氷を行い、7回目の明治2年、函館にしてようやく成功する。

>こうして氷は日本国内に一気に普及していった。けれども、その需要はもっぱら、先月紹介したような飲料用と、それから今回紹介する医療用とであって、食物の冷却保存としての、つまり冷蔵庫としての使用はずいぶんあとのことになる。食物を冷却保存するという考え方はなかなか一般に理解されなかったのである。

>長塚節にも氷嚢ではないけれど、病院の氷の歌がある。この歌の前には「我は氷を噛むことを好まざれど」という詞書がついている。大正3年7月23日の歌。

|

>暑き日は氷を口にふくみつつ桔梗は活けてみるべかるらし |

>氷入れしつめたき水に汗拭きて桔梗の花を涼しとぞみし |

>この日の一連の前には「二十三日、久保博士の令妹より一茎の桔梗をおくらる、枕のほとり俄に蘇生せるがごとし」とあって、この桔梗は「久保博士の令妹」から送られたことがわかる。久保博士は、当時の主治医。この頃、節の病は相当に悪化していて、看護婦やこの令妹がもってきてくれた、花々を活けては、その花の歌ばかり詠っている。けれども、こうした歌はみな活き活きとしていて、挙げた一首目などは詞書も含めて愛嬌が漂う。氷を含む口中の清清しさと桔梗の色とが、響き合う。「みるべかるらし」は「見る―べく―ある―らし」ということで、見るべきだろうなあと、ちょっと、はずした言い方をして楽しんでいる。ら音の響きとも相まって、口の中を滑る氷といっしょに弾むような感触がある。

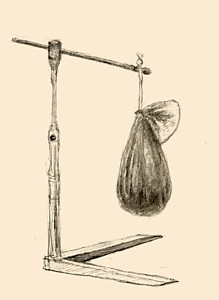

(挿画も著者)

09/05/15 up

back